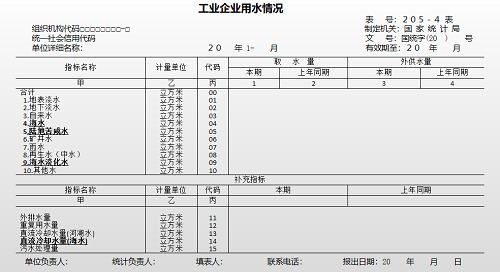

《工业企业用水情况》是全面反映规模以上工业企业(以下简称规上工业)用水总量及其变化情况的重要报表,对控制用水总量与节约用水具有重要作用。

《工业企业用水情况》为半年定期报表,由规上工业法人填报,填报内容涉及主要指标与补充指标,两者数据来源于本期与上年同期累计数据。

主要指标下设取水量和外供水量,均由10种相同水品种构成;补充指标由5种派生水品种构成(详见下表)。

在收集整理长治市2019-2023五年规上工业用水数据的基础上,现就长治市规上工业用水结构进行简略解析。

一、水品种构成解析

(一)基本情况

1.主要指标

取水量方面:只涉及地表淡水、地下淡水、自来水、矿井水、雨水、再生水、其它水,不涉及海水、陆地苦咸水、海水淡化水。这与长治市地处内陆并属温带大陆性季风气候雨热同期密不可分,加之长治市地表水系分布不均,在地表径流丰沛区域的企业则会使地表淡水成为企业用水的重要补充;在地表径流相对匮乏区域,企业则会优先使用地下淡水。

外供水量方面:只有地表淡水和自来水,2020年后则仅有自来水且属国民经济行业分类中的4610,这显然是由企业的供需状况所决定的。

2.补充指标

在5种补充指标中,长治市只涉及外排水量、重复用水量、直流冷却量(河湖水)、污水处理量,没有直流冷却量(海水)。

(二)水品种构成及取水量区域分布

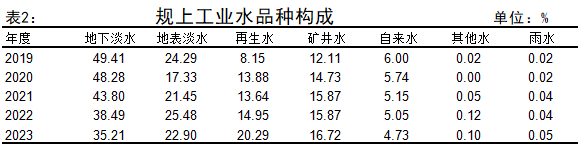

1.水品种构成

在七类水品种中,以地下淡水、地表淡水、再生水(中水)、矿井水为主,常年占比稳定在95%左右;自来水、其它水、雨水占比在5%左右(见表2)。

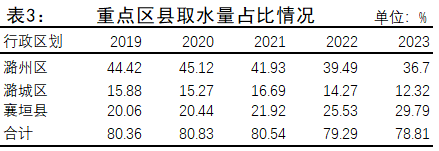

2. 取水量区域分布

在12个县区中以潞州区、潞城区、襄垣县为主,3县区合计取水量常年占全市取水总量的80%左右;其它9个县区占比在20%左右(见表3)。

二、取水量与行业分类结构解析

(一)取水总量及关联指标

1.取水总量及增速

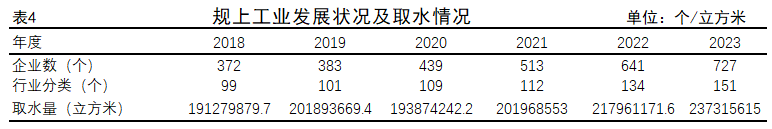

2019-2023五年间,长治市规上工业取水总量从2018年的1.91亿立方米增至2023年的2.37亿立方米,年均增速4.41%。

2. 关联指标及增速

首先,2019-2023年规上工业法人数量从2018年底的372个快速增长至727个,年均增长14.34%;其次,五年间规上工业法人国民经济行业分类数量从2018年底的99个增至2023年的151个,年均增长8.81%。

五年来长治市规上工业取水总量增速明显低于其企业数量增速与行业分类数量增速(见表4),显然规上工业取水总量增速优化利于区域水资源保护与美丽长治建设。

1)新增国民经济分类以2018年为基。

(二)新增行业分类所属企业取水总量对规上工业用水结构的影响

1.规上工业新增行业门类中C类、D类占比过大

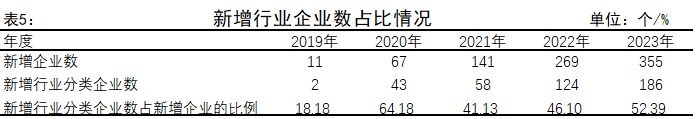

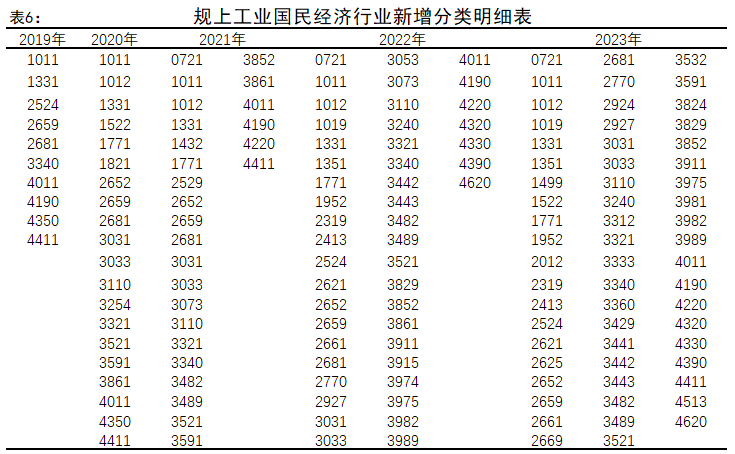

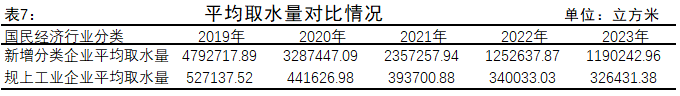

规上新增行业分类所属企业快速增加(见表5)且大多为C类制造业,D类电力、燃气及水的生产和供应业,B类开采业占比不大(见表6),因C类D类在新增企业总量中占比过大导致近年新增企业整体平均取水量远高于其相应年份规上工业整体平均取水量(见表7)。

1)新增国民经济分类以2018年为基。

1)新增国民经济分类以2018年为基。

2)国民经济行业代码前两位06-12为B类、13-43为C类、44-46为D类。

3)行业分类详见国民经济行业代码分类标准。

2.规上工业新增行业分类所属企业取水总量快速上升

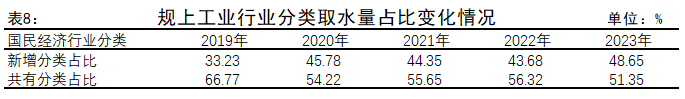

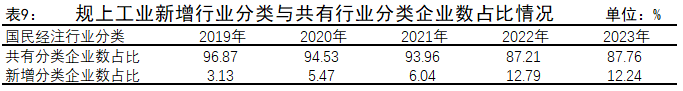

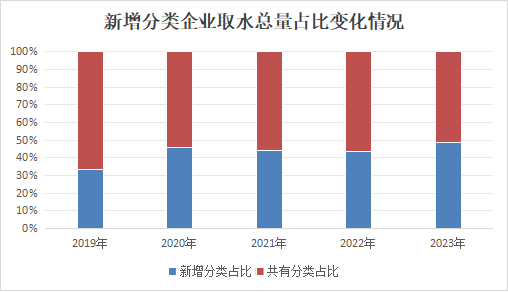

五年间规上工业新增行业分类所属企业取水总量占比从2018年末的0%上升至2023年48.65%(见表8),与相应企业数量上升比例12.24%(见表9)形成鲜明对比,对规上工业用水结构形成替代效应(见图1)。

1)新增国民经济分类以2018年为基。

1)新增国民经济分类以2018年为基。

图1:新增分类企业取水量对规上工业取水结构的影响

3.规上工业新增行业所属企业的双刃剑效应

一方面是新增行业分类企业数量年均增速2.34%与其取水量占比年均增速高达8.25%形成巨大反差,对区域水资源保护造成负面影响;另一方面则是区域规上工业体系的不断健全与扩大,两者间如何平衡量的合理增长与质的有效提升则需慎重抉择,以期实现绿色、高效、协同发展。

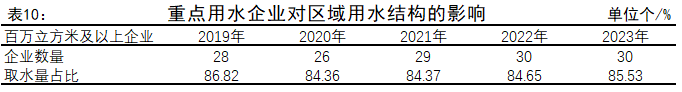

三、重点用水企业结构解析

长治市历年取水量在100万立方米及以上的重点用水企业基本维持在30家左右,但其取水量占比却一直保持在全部规上工业用水总量的85%左右(见表10)。这些企业虽然数量不多,但因其规模大、机构设置齐全、企业员工素质高使得用水数据质量有保障,进而全面提升了长治市规模以上工业整体用水数据质量。

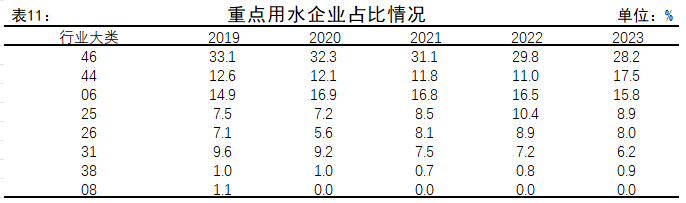

(一)从行业大类看:重点用水企业主要集中分布于06、08、25、26、31、38、44、46行业。

就国民经济行业门类看:06、08属于B类(开采业),25、26、31、38为C类(制造业),44、46为D类(电力、燃气及水的生产和供应业),相较其它门类这三类于水资源保护、于绿色发展而言因其耗水量大、水资源破坏相对严重,总体上并不友好。

(二)从取水量看:重点用水企业46、06、44行业稳居前三,占比高达60%左右,25、26、31、38、08则仅占25%左右(见表11)。

在绿色发展的大背景下,因地制宜做好规上工业发展规划,避免其行业分类出现:大而全、全而弱、全而不新、全而不绿的情况,一方面容易造成人财物的巨大浪费,另一方面也会成为高质量转型的巨大障碍、得不偿失。