十九大报告指出,农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题,必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重,实施乡村振兴战略。党的二十大报告要求全面推进乡村振兴,并指出,全面建设社会主义现代化国家,最艰巨最繁重的任务仍然在农村。坚持农业农村优先发展,坚持城乡融合发展,加快建设农业强国,扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。

一、当前农村现状

(一)国家层面看,必须夯实粮食安全根基

二十大报告中关于乡村振兴部分,首要提到的就是夯实粮食安全根基,全面落实粮食安全党政同责,牢牢守住十八亿亩耕地红线,确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中。农村的稳定与安全是国家稳定安全的基础。手中有粮心中不荒,国家制定了粮食安全责任制,确保菜篮子工程,就是为了保障最基本的民生,保障人民最基本的生活,这是国家的红线,也是底线。所以,农村是我国绝对不能放弃的阵地,必须要实行乡村振兴战略。

(二)农村集体层面看,乡村振兴任重道远

1、农村集体经济薄弱。改革开放以来,大部分村的村集体拆尽分尽,可供经营的资源不多,剩下的资源主要集中在一些附加值比较低的“四荒地”,并且难以开发利用,只能以发包和租赁的形式获取低收益。资源整合不够,农村废旧宅基地、学校、办公场所等建设用地碎片化现象严重,不集中无法有效利用。农村很多有文化有能力的优秀青年纷纷通过上学、参军、外出务工经商等渠道离开农村,农村集体经济组织缺乏智力支撑,没有知政策、懂市场、会经营的能人带动。缺乏相应的奖励措施,致使村干部畏首畏尾,怕搞砸了增加新债务,政治问责影响自己的仕途。全市2472个涉农行政村中,2022年全年村集体没有经营收入的有1058个,占全部涉农行政村的42.8%。村集体全年经营收入在不足10万元的涉农行政村有605个,占全部涉农行政村的24.5%。全市仅有15.3%的涉农行政村有农业企业,19.3%的涉农行政村有家庭农场,这个覆盖面明显较小。全市66.5%涉农行政村有实际经营的农民专业合作社,但组织形式大于内容,功能定位和发展方向模糊,经营状况一般。

2、农业规模化发展不足。全市涉农行政村共有耕地474.5万亩,能达到规模化经营的耕地面积为18.6万亩,仅占全市耕地面积总量的3.9%。全市共有种植规模户1591个,畜禽养殖规模户2281个,相较全市农村83.2万户的常住户口来说,农业规模化发展明显不足。

3、农村人口外流严重。长治市涉农行政村共有公安登记户籍户数94.4万户,常住户数83.2万户,两者相差11.2万户。公安登记户籍户数中,仅全家外出半年以上的户就有9.9万户,占全部户籍户数的10.5%。涉农行政村共有户籍人口266.8万人,全家外出半年以上的人口有27.2万人,占全部户籍人口的10.2%。如果加之农村家庭部分成员外出的人口流出,外出人口数据会更大,农村地区人口流失严重,呈现空心化、老龄化加深的趋势。

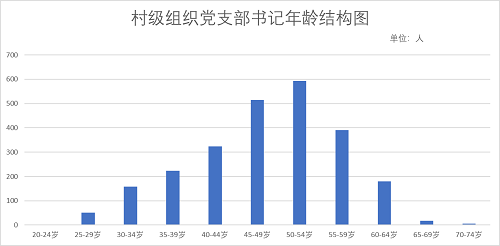

4、村干部年龄偏大,受教育程度偏低。据县域社会经济调查数据显示,长治市涉农行政村党支部书记平均年龄为48岁,按年龄段分组看,村党支部书记年龄主要集中在15—54岁之间,其中50—54岁年龄的支部书记最多,甚至还有70岁以上的人员在担任村党支部书记,而全市涉农行政村中,35岁以下的年轻村党支部书记人数仅占8.6%。

数据显示,涉农行政村党支部书记受教育程度在大专及大专以上的人员仅占49.7%,不足一半。其中,未上过学及小学文化程度的占0.2%,初中文化程度的5.4%,高中或中专文化程度的占44.6%。

5、其他方面:与城市地区规划有序发展相比,农村大部分地区的发展是自发低质量的。农业农村发展资金投入不足,农村基础设施薄弱,社会文化等公共服务不到位,人们日常生活还有诸多不方便之处。

(三)农村个人层面,收入、教育、医疗仍存在问题

1、农业生产收入仍旧较低。长期以来,农村常住居民人均可支配收入就低于城镇常住居民人均可支配收入。单纯从事农业生产的收入更是远远低于城镇地区务工收入。2022年,长治市城镇常住居民人均可支配收入41113 元,农村常住居民人均可支配收入19437 元,两者相差21676元,较2021年的20705元差距继续加大。长治市目前95%的农村耕地仍以种玉米为主,正常年份,一亩玉米地每年纯收入约1000—1800元,而长治市2022年城镇非私营单位就业人员年平均工资89510元,长治市一类、二类、三类地区全日制用工月最低工资分别为1980元、1880元、1780元。农民一亩地的纯收入与外出打工一个月的最低收入相当。再比较食品消费支出占家庭消费支出的比重,2022年长治市城镇居民家庭恩格尔系数(即居民家庭食品消费支出占家庭消费支出的比重)26.89%,农村居民家庭恩格尔系数 34.12%。随着社会经济发展,温饱问题解决之后,农业生产带来的收入已经无法满足农村居民日益增长的物质文化需求,为了更好的生活,大量年轻劳动力外出打工。

2、适龄孩童就学存在的问题。县域社会经济调查数据显示,2022年全市2472个涉农行政村里,有小学的村仅有475个,占全部涉农村的19.2%,有幼儿园、托儿所的行政村只有多616个,占全部涉农村的24.9%。很多村没有学校,村里的适龄孩童要接受教育唯一的选择是外出就学,这就不可避免的增加住校、吃饭、租房等额外开支。一些家庭为了孩子更好的上学,举家搬迁到城市租房,家长打工,孩子上学。农村基础教育的缺位一方面加大了农村家庭的教育开支,一方面进一步加剧了农村地区人口流失。

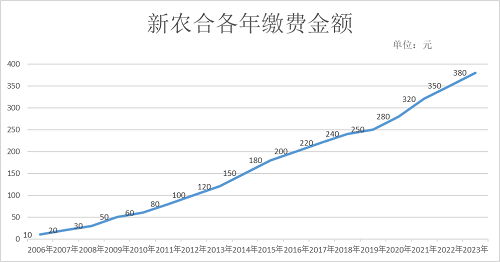

3、新农合缴费金额上涨加重农民负担。新型农村合作医疗保险,是从2003年正式实施的,到目前已经有20个年头了。最初每年每年只需上缴10元的保险费用,到如今,2023年下半年预交2024年度保费,个人缴费金额已经涨至380元/年,距最初上涨了38倍。快速上涨的医疗保险费用加重了农村人口的负担。农村地区多数是全家人都需参保,按一家四口人计算,一年仅新农合参保费用就达1520元,而新农合主要是针对生病住院的报销,如果没有住院,平时感冒发烧,或者是高血压、颈椎腰椎病、腿疼等这些由于长期劳作不可避免的病症,需要经常吃药,一般都是自行去药店直接购买,而这些是无法报销的。据调研,农村家庭中有老人的,每位老人一年医药费大约在4000—10000元,长期累积,医疗支出也成为很多农村家庭一项比较大的开支。

二、长治市农村发展现状形成的原因

1、新中国成立以来长期的以农补工策略,导致城乡二元化发展,农村地区没有足够的发展资金,导致农村地区发展滞后,几十年下来,城市与乡村的差距越来越明显。

2、农村地广人稀,人口居住分散,基础条件差,交通不便,运输及流通成本较高,不利于产业的发展。

3、教育、医疗等资源一般是按地区的人口数量及密度进行分配的。具体到一个行政村,人口数量较城镇地区相对较少,教育、医疗资源如果高质量覆盖到每一个行政村,会造成教育医疗资源的极大浪费。

4、长治市位于太行山区,行政区域内50.7%是山地,33.4%为丘陵地带,只有15.9%是平川,地形因素制约着长治市农业不可能像平原地区一样普遍实行规模化发展。

三、对乡村振兴的建议

(一)夯实粮食安全根基

粮食安全是国家安全的基础,必须守住耕地红线,落实粮食安全党政同责。从目前来说,我国耕地产出的粮食是完全够吃还略有剩余的,但我们仍须重视粮食安全,要从国家安全的战略角度去关注粮食安全问题,保证粮食面积、保证粮食产量,确保粮食安全储备良性运转。

(二)全面布局乡村振兴

树立大局意识,从全域角度对乡村地区进行整体布局。综合考虑地域资源、人口分布、产业分布、高校布局、医疗配置等,确保拉动经济发展的因素全面覆盖广大乡村地区。

1、注重产业发展。以带动一域经济发展的观念去认真布局区域内产业,尤其是大型企业,根据地域环境,人口分布去合理安排。在乡村地区布局一个强势大企业,一方面可以让当地劳动力就地务工,一方面大量的就业人口会形成庞大的消费力,拉动企业及周动经济发展,形成独立经济圈。而这个周边指产业所能辐射带动的区域范围,视企业规模大小,可以是几个村,一个乡镇或几个乡镇,实力强的企业甚至可以带动一个县或一个市的经济发展。

2、注重高校的分布。近年来,随着城市的扩张,市中心变得寸土寸金,大学想要拓展空间越来越难,很多大学不得不舍弃“故土”,搬出了中心城区,给商业让路,给住宅腾地,跑到郊外谋求一块生存之地,在荒原上重新建设校园。目前,职高、大专院校,甚至中学也都有从市中心向外挪的趋势。除此之外,一些大学在一个新的地区建立分校也往往直接选择乡村地区。学校拥有大量的教职员工与在校学生,可以形成庞大的消费群体,围绕学校周边形成的饮食、购物、娱乐等商业圈也会应运而生,合理布局学校,可以带动乡村一方经济发展,同时成为拉动当地经济发展的重要因素。

3、注重特色产业的开发。充分挖掘、发挥地域资源禀赋,调整产业结构,形成优势特色明显的地域产业。俗话说:靠山吃山,靠水吃水,长治地处太行山区,自然风光独特,历史古建存量丰富,红色文化遗址众多,非常适宜发展旅游产业,可以将旅游线路优化整合,走规模化、特色化、精品化的旅游发展路线。另外,山西拥有独特的地形地势,号称杂粮王国,长治地区也有众多自己特色的农产品,我们要变地形劣势为发展优势,注重发展地域品牌,注重本地特色农产品的保护和开发,注意地域特色产品的连片、规模化开发,开发并延长产业链,以特色产业拉动农村经济发展。

4、进一步撤并无发展潜力的村。企业、产业、高校等布局有个共同特点,就是以一点为核心,具有一定的辐射面。可以拉动一方经济发展,吸引当地劳动力,当地劳动力有了活干,不再外出打工,完全可以兼顾农村家中的粮食种植。我们应该注重挖掘其他类似产业,合理布局,做到以点带面,辐射面尽量覆盖农村所有地区,让全市广大农村地区,无论是靠山、靠水、靠产业、靠高校还是靠其他什么,总之有所依靠,发展才有着力点。

如果某个村庄地处偏远、道路难通,土地贫瘠,自身无资源,各种产业辐射也照顾不到,那么,就可以定义为无发展潜力的村。这些村劳动力大多外出谋生,人口老龄化严重,或者举家搬迁成为空心村,再继续保留也没有任何意义,不如实行移民搬迁政策。当然,移民搬迁,撤乡并村必须根据实际情况,慎思、慎研、慎决、慎行。

(三)对于基础教育的建议

针对农村基础教育存在的问题,有两点解决方案:

第一,乡村整体规划之后,农村广大地区都可以分为乡镇政府所在地政治经济核心区,产业、企业形成的核心区,高校形成的核心区及三大核心区的辐射覆盖区。要增加核心区公共服务供给,使各类生产要素发挥出更高的配置效率。核心区人口聚集,可以建立师资力量水平较高的基础教育,辐射区距离核心区相对较近,适龄人口可以就近就学。

第二,在县级以上的城市,政府指定几所的中小学,拨付专项教育资金,设立专门针对农村地区的招生名额,学校增加食宿设施,专门接收农村来的儿童,免费或低收费提供食宿,解决农村地区人口来城市就学的后顾之忧。

(四)对于医疗保障的建议

适当降低新农合个人缴纳费用,至少不要再继续上涨。进一步扩大医保范围,严格控制心脑血管病、高血压、颈椎腰椎病等常见病的药品价格。严格控制医院设立医保范围之外的支出,如果是住院必须的支出,如病人住院必须请医护等,病危病人必须输免疫球蛋白等,建议将这些必要的费用纳入医保。

(五)充实基层党组织队伍

基层党组织软弱涣散,乡村振兴就举步维艰;基层党组织坚强有力,乡村振兴便蹄疾步稳。 建立一支年龄结构相对合理,素质较高的农村基层干部队伍, 是乡村振兴战略顺利开展的前提。充分发展基层党组织新老干部各自的优势,留住能力强能作为的老干部,注重培养高素质有担当的年轻干部。通过选聘高校毕业生到基层工作,充实基层组织的力量,积极引导大学生在基层进行创新创业和实践锻炼,为党组织进行后备干部储备,通过村里老党员的宣传教育,以身示范,引导新时代的新青年扎根基层,服务基层,奉献基层,解决基层组织结构不合理、后继乏人、人力不足等问题。

四、乡村振兴战略实施中要注意的问题

(一)乡村振兴不能只注重提高收入

必须明确我们需要什么样的乡村振兴。是农村劳动力全部到城市打工,农民家庭成员因务工或上学被迫分离,农村地区人口空心化、老龄化,耕地无人种,被迫撂荒的振兴吗?不是,即使外出打工的确能大幅增加农民收入,也不是国家乡村振兴的目的。我们要的乡村振兴是全方位的振兴,是建设有活力、有人气、有吸引力的新农村。要坚持城乡融合发展,改变过去只注重提高农民收入的发展方式,通过各种方法缩小城乡差别,提高农村地区吸引资金与人才的能力,让年轻劳动力在农村同样也有挣钱的机会,将人留在农村,要确保全国18亿亩耕地都有人在精耕细种。同时避免劳动力进城造成的家庭成员长期分离,农村人口年龄结构极度失衡等情况。

(二)充分利用人口集聚效应

乡村振兴各项措施施行过程中,要注重人口集聚产生的社会经济效应。产业核心区、乡镇政府所在地政治中心、学校所在地核心区等都会产生人口集聚效应,部分无发展潜力的乡镇移民搬迁也会加深人口集聚。人口集聚有利于充分整合、合理配置农村的教育、医疗等社会资源,借助核心区在乡村的分散分布,使这些资源分散辐射覆盖乡村每个角落。另一方面,农村人口和劳动力资源的集聚产生的人口红利,可以促进各项产业的发展,从而带动当地经济发展。

(三)准确认识要素流动的本意

二十大报告提出,要坚持城乡融合发展,畅通城乡要素流动。如果目前直接畅通要素流动,其他措施没有跟进的话,那么最可能的结果就是,农村劳动力进一步流向城市,农村人口空心化老龄化进一步加剧。这肯定不是我们愿意看到的,也不是乡村振兴的初衷。所以,要充分认识要素流动的本意。农村地区是个广阔的市场,只是目前还未充分发掘。畅通要素流通是解绑农民与土地之间双向捆绑的关系,实现土地有偿流转,方便生产要素畅通的流向广大农村,从而改变小农经济,实现农业规模化经营,让农村各类资源得到充分开发,带动农村经济的发展。所以,乡村振兴必须保证各项措施齐头并进,不能只抓一手,导致结果与初心偏离。

(四)注重乡村振兴顶层设计

我们必须清醒的认识,目前长治市乡村地区发展落后,基础条件差,资金、人才、劳动力短缺,在现有条件下,依靠一个村的智慧、人力、财力是很难实现乡村振兴远大目标的。乡村振兴战略的深度、广度、难度不亚于脱贫攻坚,必须加强顶层设计,结合地域定位,出台相关政策,全国一盘棋,全整体规划。要注重各级政府的职责分工,顶层注重方向引领,整体设计,中层注重地域结合,精细规划,基层注重领会精神,认真执行。各级政府在各自定位之内,在区域政策的引导下发展,就不会偏离方向,而是目标明确的,积极组织,汇聚力量共同推进乡村振兴。

(五)避免低层次的恶性竞争

发展产业,要避免遍撒芝麻造成的重复投资,避免产业小而多,避免地域内耗以及低层次的恶性竞争。尤其是树立典型、观摩取经这些措施,一般都是典型村享受了大量的专项资金打造而成,而其他村根本没有借鉴条件。个别有条件的在观摩学习之后,直接复制,造成村与村之间产业同质化竞争。所以,乡村振兴,必须避免内耗与重复投资,要充分利用有限资金,整合地域资源,走规模化发展之路。无论是发展农业特色产业,地域旅游产业,还是其他产业,一定要保证五指紧握成拳,充分发挥整合后1+1>2的优势,将地域产业做大做精做强。

民族要复兴,乡村必振兴。全面建设社会主义现代化强国,最艰巨最繁重的任务在农村,最广泛最深厚的基础在农村,最大的潜力和后劲也在农村。实施乡村振兴战略,是解决新时代中国社会主要矛盾、实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的必然要求,具有重大现实意义和深远历史意义。我们要按照国家、省乡村振兴战略要求,结合本地实际,扎实推动,协调发展,保证乡村振兴工作顺利开展。